文章来源于:中国化工信息周刊公众号

氢能,作为一种具有巨大发展潜力的清洁能源,因其高热值、多样化的来源、清洁环保特性以及在大容量和长时间储能方面的适用性,被誉为21世纪的“终极能源”。它不仅为大规模储能技术提供了创新的思路,而且在推动全球能源转型中扮演着至关重要的角色。

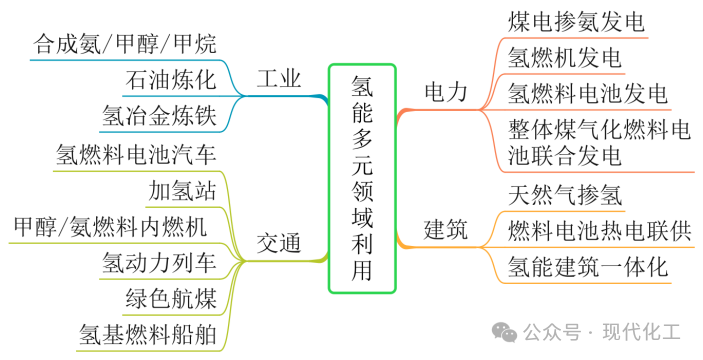

鉴于电力领域(44.3%)、工业领域(22.4%)、路上交通领域(20.6%)、公共建筑与商业领域(4.2%)、住宅(5.6%)等是全球CO2排放的重要来源,这些领域的碳减排对于实现全球“碳达峰、碳中和”至关重要。我国已将氢能纳入能源体系顶层规划,将氢能产业列为战略性新兴产业和未来产业重点发展方向。氢能的开发利用是实现双碳目标、保障国家能源安全、推动产业低碳转型的重要途径之一。目前,氢能的主要应用领域已经涵盖了电力、工业、交通和建筑等,如图1所示。本文将对氢能在这些领域的利用现状进行梳理,并对氢能多元领域利用的发展进行展望。

图1 氢能多元领域利用分类

01

工业领域氢能利用现状

工业领域一直是碳排放的重要来源,传统工业仍存在高投入、高消耗、高排放的发展特征。氢气在工业领域的应用包括合成氨、合成甲醇、合成甲烷、石油炼化、钢铁冶炼等。

合成氨技术已经发展上百年,相关产业链非常成熟,但是利用化石燃料合成氨的碳排放巨大。但是,由于风光资源具有波动特性,成熟的合成氨稳态工艺技术已无法满足绿电-绿氢-绿氨系统稳定运行需要,因此有必要开发适应新能源波动的柔性合成绿氨技术。

各国正在紧锣密鼓的开展绿氨产业发展布局。截至2024年6月底,全球已布局的绿氨项目超100个,国内已规划绿氨项目超50个,这些项目中,部分项目已经投运或开工建设,而大部分项目仍处于规划或筹备阶段。目前,全球绿氨生产仍处于探索和起步阶段,随着全球碳中和目标进一步强化落实,绿氨的产业化发展有望提速,预计到2030年全球绿氨产能将突破千万吨。

现阶段,煤制甲醇是国内甲醇制备的主要方式,但其碳排放较高,为降低碳排放,“绿色甲醇”制备技术得到快速发展。目前,“绿色甲醇”制备的主要方式包括CO2加绿氢制甲醇,以及生物质气化耦合绿氢制甲醇等,其生产过程中碳排放极低或为零,且通过绿氢制甲醇,可以有效解决氢储运难的问题,具有广阔的应用前景。

目前,石油炼化过程主要采用的是化石能源制氢或工业副产氢等灰氢,碳排放强度较大,因此采用绿氢替代传统石油炼化的灰氢,是实现石油炼化碳减排的重要途径。石油炼化是目前国内已建成绿氢项目中氢能应用规模最大的领域。

02

电力领域氢能利用现状

在电力领域,氢能可作为电力系统的灵活性负荷和长周期储能,支撑新型电力系统高效消纳新能源与安全稳定运行。在风电和光伏电力富余时制备绿氢,将电能转换为氢能储存起来,在电力不足时,氢气作为清洁的能源进行发电上网,包括燃气轮机掺氢/纯氢发电、锅炉掺氢/掺氨燃烧发电、燃料电池发电等。氢电耦合技术可以促进可再生能源消纳,实现电能跨时空配置,提高电网的运行灵活性及安全性,为实现电力系统双碳目标提供切实可行的路径。

2024年7月,国家发改委、国家能源局印发的《煤电低碳化改造建设行动方案(2024—2027年)》提出燃煤机组掺烧绿氨发电改造方案,替代部分燃煤。现阶段,煤电掺氨面临的主要问题是绿氨成本较高(2900~3600元/吨),但随着我国风光制氢成本降低,绿氨的生产成本预计也将下降。

相对于化石燃料,氨燃料的高效清洁燃烧技术处于发展初期,存在反应活性低、点火困难、火焰传播速度低、掺烧过程存在燃烧不稳定、NOx排放问题等风险,虽然掺氨燃烧技术在碳减排方面具有优势,但面临诸多技术挑战,需要进一步研究。国内外相关研究机构及企业针对燃煤机组锅炉掺氨进行了实验研究及示范验证。日本IHI公司成功进行了10 MW煤粉混氨燃烧中试实验,实现20%掺氨。2022年,国家能源集团在烟台龙源40 MW燃煤锅炉上进行了0~35%煤粉掺氨燃烧中试试验;随后于2023年在中国神华广东台山电厂600 MW燃煤机组上实现了锅炉掺氨燃烧平稳运行。2023年4月,皖能铜陵公司300 MW燃煤机组实现掺氨10%~35%平稳运行。

燃料电池发电技术可将氢能与电能进行耦合,是实现发电领域脱碳的一个重要选择。大多项目含燃料电池发电项目构建了可再生能源电解水制氢-储氢-燃料电池热电联供耦合系统,旨在提高新能源发电消纳水平,满足用户多元化用能需求。

03

交通领域氢能利用现状

交通领域是化石燃料消费及碳排放的重点领域,交通运输活动产生的碳排放约占全球能源相关碳排放的24%。公路交通领域是实现交通行业碳减排的关键领域。在公路交通中,氢能的应用形式主要包括氢燃料电池和氢基燃料内燃机两种,其中氢燃料电池汽车因其高效、清洁特性,成为了最受瞩目的焦点。

加氢站作为氢能源基础设施的核心组成部分,其广泛的布局与大规模建设是氢动力汽车普及的关键先决条件。加氢站的构建以及其核心技术的突破,对于推动中国氢能交通行业的快速发展具有重要意义。中国在加氢站技术领域仍落后于国外,在加氢站加注压力上,中国仍以35 MPa为主,少量为70 MPa;在加氢站的加注能力上,1000 kg/d以上的加氢站占比仍落后于国外;在氢气形态上,中国仍以高压气态加氢站为主,相对于国外液氢加氢站发展较为滞后。目前,加氢站以单体氢站逐渐向合建站、制加氢一体站发展。2024年3月,三一氢能绿电制氢加氢一体站建成,其为国内建成运行的最大绿电制氢加氢一体站,拥有2000m3/h电解水制氢能力与2000 kg/d加氢能力。

在铁路交通、海事航运、航空等领域,氢基燃料替代技术正在快速发展。氢动力列车采用氢燃料电池替代传统火车内燃机,具有清洁、零碳排放的特点。2024年3月,中国首列氢能源市域列车在长春完成运行试验,时速达到160 km/h,续航里程可达1000 km以上。航空领域的氢能应用主要是采用氢燃料电池、氢燃料发动机、使用绿色航煤燃料等,其中使用绿色航煤将是实现航空领域减排的最重要措施。吉电股份规划建设的氢基绿色能源产业链规模如下:绿氢62×104吨/年、绿氨162×104吨/年、绿醇80×104吨/年、绿色航煤30×104吨/年。船舶航运领域的氢能应用主要包括氢燃料电池和氢基燃料动力等技术。2023年10月,我国首艘氢燃料电池动力示范船“三峡氢舟 1”号首航,其主要采用氢燃料电池动力系统,额定输出功率500 kW,续航里程200 km。发展以氢基燃料(绿色甲醇、绿氨)为动力的氢能船舶是另一条技术路线,该技术路线可避免氢储运带来的难题,可成为未来清洁动力船舶的技术选择之一。

04

建筑领域氢能利用现状

利用氢能向建筑提供电力和热能,是建筑领域实现双碳目标的重要方式之一。据统计,2021年中国全社会碳排放量约为115亿吨CO2,其中建筑运行相关碳排放占中国全社会CO2排放总量的比例约为19%,充分利用绿氢等可再生能源是降低建筑领域碳排放的重要途径。目前建筑用氢方式包括天然气掺氢、纯氢、氢转换为甲烷使用以及供氢燃料电池热电联供使用。

建筑氢能燃烧利用主要是通过天然气掺氢或纯氢后经过锅炉燃烧利用。通过天然气掺氢燃烧,可以减少天然气消耗,实现氢气的大规模长距离运输,降低碳排放的同时提高能源供给安全。但是,天然气管道氢脆现象的发生与掺氢比密切相关,为保证输送管道设施的安全,需要严格控制掺氢天然气中的掺氢比。

建筑领域采用氢燃料电池热电联供系统供电及供热具有较高的能力利用效率,其发电效率可达40%以上,系统综合能效可达90%以上。

日本在家用燃料电池热电联供领域走在前列,日本ENE-FARM项目开发的低功率家用燃料电池热电联供系统已累计安装约30万套。欧洲ENE.FIELD项目于2012—2017年共安装了1047套燃料电池μ﹣CHP系统(微型热电联供系统),其中SOFC(固体氧化物燃料电池)604套,PEMFC(质子交换膜燃料电池)443套。

氢能建筑一体化是建筑领域氢能利用的发展方向之一,其将风电、光伏电力等可再生能源与氢能结合起来,构建电-氢-热多能耦合的零碳系统,为建筑供电及供热。氢能建筑一体化系统主要由分布式风电或光伏发电系统、电解水制氢系统、储氢系统、燃料电池热电联供系统等子系统组成。氢能建筑一体化具有助力实现零碳建筑、促进可再生能源消纳、推动相关领域产业转型发展等优势,目前处于发展初期,具有很好的发展空间和前景。

05

氢能多元领域利用展望

在全球气候变化的背景下,双碳目标的提出为氢能的多元利用提供了历史性的发展机遇。展望未来,氢能利用将在工业、电力、交通和建筑等多个领域展现出广阔的应用前景。

在工业领域,氢能作为一种清洁能源,具有替代传统化石燃料的潜力,从而促进工业生产的绿色转型。随着风电、光伏等可再生能源的快速发展,氢能的应用将提高电网的调节能力和运行稳定性,同时诸如燃机掺氢、煤电掺氨以及燃料电池发电等技术的应用,将为电力行业的碳减排贡献力量。在交通领域,氢燃料电池汽车、氢动力列车和船舶的发展,将显著降低该领域的碳排放。此外,建筑领域的氢能供暖和供能技术,为实现零碳建筑目标提供了切实可行的途径。

然而,我国氢能利用的快速发展也伴随着一系列挑战。氢能产业链的关键技术,包括高效低成本的绿氢制取、储存与运输技术、绿氢应用技术等尚未完全成熟,在产业链上游,目前我国新能源电解水制氢方面效率偏低、成本较高,技术瓶颈和成本控制亟待突破。

此外,氢能基础设施建设缺口较大,如氢气输送网络与加氢站布局,尚未满足大规模商业化应用的需求。氢能的安全问题,包括氢气泄漏和燃烧爆炸风险,也是制约其广泛应用的重要因素。为应对这些挑战,我国应采取多管齐下的策略:在技术研发方面,应加大对氢能相关基础和应用研究的投入,推动产学研用的深度融合,加速技术突破和成果转化;在基础设施建设方面,应制定合理的规划和政策引导,鼓励社会资本投入,加快构建覆盖全国的氢能供应网络;在安全管理方面,应建立健全的氢能安全标准体系,目前氢能兼具“清洁能源”与“危化品”的双重属性,在做好氢能安全管理的基础上,需明确氢气的能源属性并加快制定氢能的行业标准和技术规范。同时,加强氢能国际合作,引进先进技术和管理经验,提升我国氢能产业的国际竞争力。通过政策引导和市场机制(碳税、碳排放权交易制度等),激发企业创新活力,推动氢能产业健康可持续发展。

06

结 论

本文详述了双碳目标下氢能在不同领域的技术现状及示范项目进展,并对氢能多元领域利用发展前景进行了展望,得出如下结论。

(1)工业领域:氢能在合成氨、绿色甲醇等化工产品中的应用,以及绿氢在石油炼化、钢铁冶金中的应用,为工业减排开辟了新途径。特别是绿氨和绿色甲醇的产业化发展,有望成为化工行业实现碳减排的重要技术路线。

(2)电力领域:氢电耦合技术不仅增强了电网的运行灵活性,更为电力系统的碳减排提供了切实可行的路径。尽管国内外在掺氢/纯氢燃气轮机和燃煤机组掺氨燃烧技术方面取得了显著进展,但仍面临发电效率、系统稳定性和排放控制等技术难题。

(3)交通领域:氢燃料电池汽车和氢动力列车的快速发展,标志着氢能在交通领域的应用已取得突破性进展。加氢站的建设和氢燃料电池技术的创新,为氢能交通的广泛普及奠定了坚实基础。

(4)建筑领域:氢能通过热电联供系统在建筑中的应用,不仅提高了能源利用效率,还降低了碳排放,为实现零碳建筑提供了创新途径。氢能建筑一体化的发展,预示着建筑领域在能源转型中的新趋势。

(5)氢能作为一种清洁、高效的能源载体,是实现工业、电力、交通和建筑等领域大规模深度脱碳的重要选择,将在支撑双碳目标的实现过程中发挥重要作用。尽管氢能技术的商业化应用仍面临技术成熟度、基础设施建设、安全管理等挑战,但通过持续的技术创新、有力的政策支持以及广泛的国际合作,氢能的广泛应用有望为构建一个清洁低碳、安全高效的新型能源体系提供坚实的支撑。

一审一校:黄杨

二审二校:何玲

三审三校:雷振友