文章来源于:化工号公众号

新能源汽车的意外兴起,给全球的汽车工业,带来了一场深刻的结构革命。

本来已经从高速增长,逐步进入成熟发展阶段的汽车工业,因为新能源浪潮的冲击,正在以前所未见的速度,重塑着汽车市场的百年大格局。

一、汽车工业已入成熟期,市场保有量增长明显放缓

我国的汽车行业已经过了高速扩张的最高点,每年还有增长,增速已大不如以前。

根据权威机构中国汽车技术研究中心的预测,我国乘用车的饱和水平,最高将维持在300-400辆/千人左右。

2024年全国汽车保有量,大约为3.4亿辆,乘用车的普及率为206辆/千人,增速与前期相比已经大大的降低。

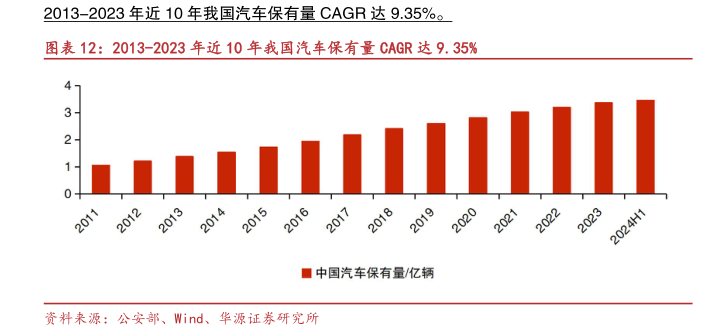

2013年-2023年这10年,全国汽车总保有量的年均增速为9.35%,最近5年年均增速大约为6.1%,这还是在新能源汽车导致置换率大幅提升的前提下。

“十五五”期间(2026-2030年)预计乘用车保有量会继续低速上升至250辆/千人,汽车总保有量年均增长率降至约3%, 2030年的保有总量可能达到约4亿辆。

2030年之后汽车的总保有量,基本上接近峰值,最高预计稳定在4.5亿辆左右。

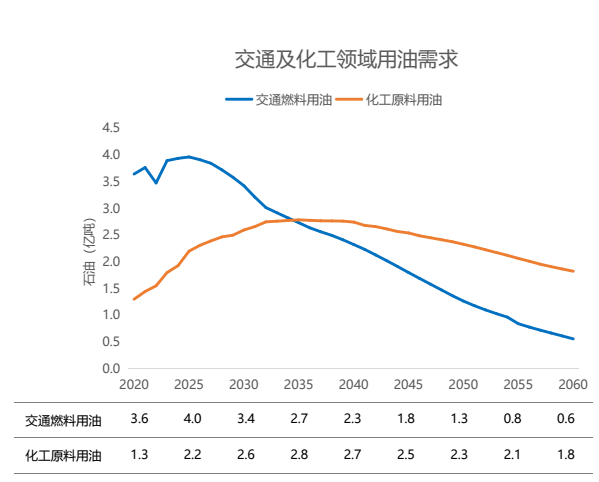

我国当下石油消费结构中,2024年交通燃料占比为56%,化工原料占比只有22%,汽车保有量增长动力持续的减弱,必定导致我国能源消费结构的重大转变。

二、燃油车存量见顶回落,交通用油迎来历史拐点

传统交通用油的绝对主力就是燃油车,其保有量直接决定着石油消费量的大趋势。

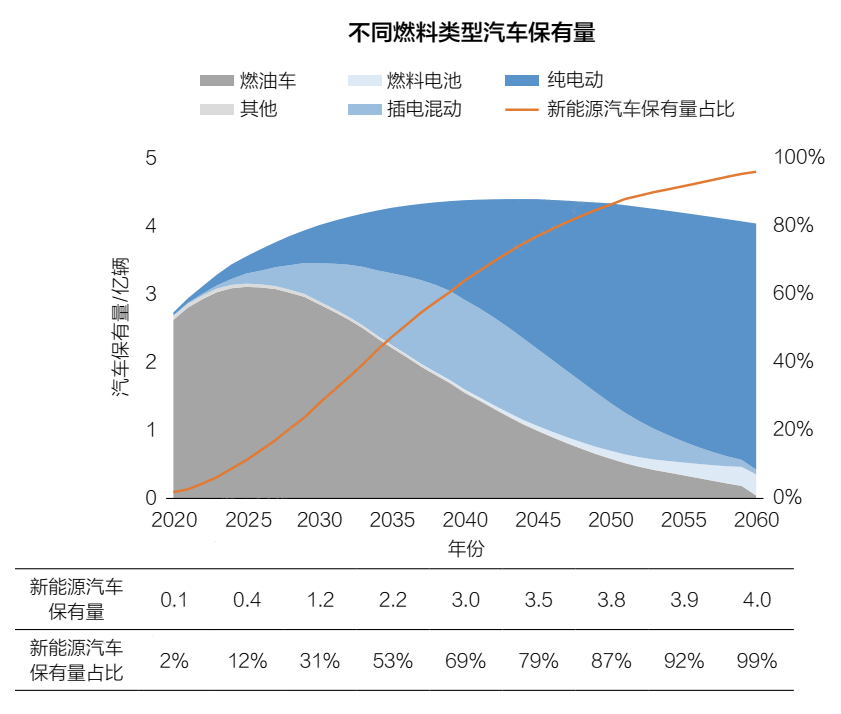

2024年我国燃油车的市场保有量大概是3.09亿辆,今年2025年预计到达历史的最高点3.1亿辆。

按照权威机构预测,随着替代的加速,2026年开始燃油车将会以每年2%的速度下降,并且越降越快,2030年燃油车保有量会降低到2021年的水平。

到了2040年,燃油车、混合动力汽车(含插电混动)与纯电车将形成三分之势。

到2060年,传统的燃油车可能仅存在于少量的城际物流用的柴油重卡和部分工程车辆上。

受到以上提到的汽车行业历史性的,结构性的革命驱动,我国交通用燃料油,其实在2024年已经达到峰值,能源消费的历史节点已经过了。

三、新能源汽车颠覆传统,加速替代

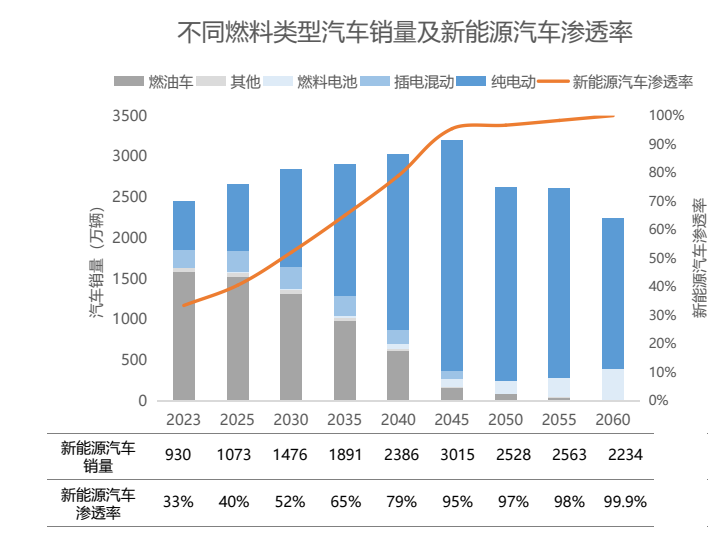

2024年我国预计销售新能源汽车,约1250万辆(含出口),同比增长了32%,市场销售的渗透率大幅提升到41%,市场上的汽车保有量占比约8.9%。

增长的趋势还在加速,预计今年年底渗透率有望突破到50%,也就是说每年汽车销量有一半都是新能源汽车,市场保有量可能上升到12%。

5年后,2030年新能源汽车的市场保有量预计可能达到1.2亿辆,占比将会提升到31%。

插电混动(PHEV)车型,市场表现更是犹为亮眼,2018年新能源汽车的比例只有18%,2024年已经提升到了40%。

液态电池能量密度问题还没有解决之前,PHEV暂时有效的缓解了用户的里程焦虑,也拉动了新能源汽车在主流A级车市场的普及率,预计2030年以前,PHEV的市场比重还将持续上升。

纯电动汽车(BEV)与插电混动(PHEV)的共同发力,已经无限的挤压了传统燃油汽车的生存空间,传统燃油车的优势已经一点点的被蚕食。

对于这种科技带来的降维打击,这个延续上百年的传统行业,确实也没有任何抵抗的余地。

果然强大的行业,都不是被自己打败的,而是被跨界的打败的。

四、燃料电池汽车尚在培育,短期影响有限

与纯电和混动汽车的迅猛发展不同,燃料电池汽车(FCEV)目前常处于产业化的初期阶段,更多只能算之另外一种可能。

2024年的销量只有6200辆,市场保有量约2.4万辆,主要还是在城际客车上有所应用。

2025年底的预计保有量最多3-5万辆,对燃油汽车的市场影响还是比较小的。

“十五五”期间氢能交通,预计还是处于初期的技术验证,和商业模式探索上,很难形成比较完整的产业链。

“十六五”期间,可能随着产业链的完善,才会形成一定的规模效应,燃料电池的经济性才可能有所改善。

在部分关键重卡和客运车型上,最终可能实现与柴油车差不多的使用成本,与纯电车的竞争优势还是很难匹配。

在中长期内的竞争序列里,燃料电池汽车与传统燃油车的竞争中,及与纯电汽车的竞争中,很难有任何胜出的机会。

现在我国汽车工业的转型,已深刻锚定了未来能源消费的图景。

随着传统燃油车保有量达峰回落,新能源汽车渗透率的持续跃升,交通用油消费量的拐点已至,直接影响整个石油消费的拐点提前到来。

新能源汽车带来的这场波澜壮阔的产业变革,不仅改变了我国能源安全的格局,更是驱动了汽车行业稳步走上了可持续发展。

车轮上的能源革命,一个小小的电池,已经将我国未来的能源路径,照的清清楚楚。

科技的发展速度,往往比我们预计的还要快,甚至超出了我们的认知。

以上的这些预测数据,再过5年看,再过10年看,有可能还是过于保守了。

一审一校:黄杨

二审二校:何玲

三审三校:雷振友