打了“补钙针”

怎么还会骨质疏松?

63岁的王婆婆因全身骨骼、肌肉酸痛来到绵阳市第三人民医院就诊。经了解,近年来她多次发生骨折,医生在完善检查后诊断为重度骨质疏松,建议她进行基础补钙和骨质疏松治疗。

但王婆婆却不以为然:“我不可能骨质疏松,我跟着邻居张大娘打补钙针已经大半年了,哪里还需要再补钙呢?”

“补钙针?”药师听到这一说法表示疑惑,询问得知王婆婆在院外某医疗机构长期多次注射了一种药物用于“补钙”。再三追问下,王婆婆使用的是一种叫做降钙素的药物。不光降钙素,许多患者会将治疗骨质疏松症的药物,如唑来膦酸、地舒单抗等都笼统称为“补钙针”。

那么打一针这些药物,是不是就起到补钙的作用了呢?是不是就可以治疗骨质疏松呢?

今天,绵阳市第三人民医院临床药学科李宜恬药师就来为大家一一解答。

所谓的“补钙针”并非一劳永逸

科学干预才能避免骨质疏松

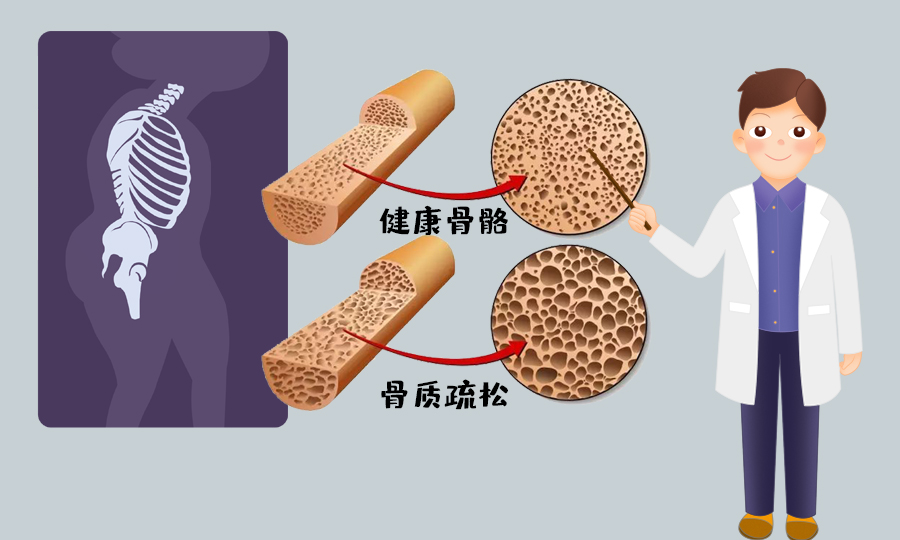

随着我国人口老龄化加剧,患骨质疏松性疾病的患者也越来越多,有的老年人甚至打个喷嚏脊柱就“震折了”。

临床上对于骨质疏松的治疗,主要包括补充钙剂和抗骨质疏松药物治疗两种方式。第一步是身体要保障有充足的钙摄入量,第二步才是抗骨质疏松药物治疗。

如何补充钙剂

50岁以上中老年、妊娠中晚期及哺乳期人群推荐每日摄入量为1000至1200毫克,我国居民每日膳食约摄入元素钙400毫克,故每天尚需补充元素钙500至600毫克。

1、补充钙剂。主要是指补充各类钙制剂,例如碳酸钙、柠檬酸钙、枸橼酸钙等,相当于补充骨骼的基石。

2、补充维生素D。维生素D制剂能够促进钙从肠道吸收,常和钙制剂一起使用,提高补钙的疗效。

对于维生素D的补充,首先建议接受充足的阳光照射,其次才是给予维生素D补充剂。需要注意的是,除非患者存在肠道吸收不良或依从性较差,才考虑使用维生素D肌肉注射制剂,否则对于一般能够经口服药的患者,还是建议口服维生素D补充剂。

抗骨质疏松药物治疗

常见的抗骨质疏松药物包括以下几类:

1. 双膦酸盐类。唑来膦酸是最常见的静脉使用的双膦酸盐类药物,患者一年只需要输注一次,连续输注三年,一般来说就能达到较好的抗骨质疏松作用。口服药物则以利赛膦酸为代表,每周一次。

使用这类药物有一些注意事项:

①口服用药可能会出现腹胀、反酸等症状,用药后至少30分钟内应避免躺卧,以减少食道损伤的风险。

②部分患者首次口服或静脉滴注双膦酸盐后可能出现发热、骨痛、肌痛等短时间“类流感样”症状,但多在用药三天内自行缓解。

③如果患有严重的口腔疾病或需要进行牙科手术的患者,不建议使用这类药物,因为可能导致颌骨坏死。

2. RANKL单克隆抗体。代表药物为地舒单抗,一般用于肾功能不好不能使用双膦酸盐类药物的患者。该药物每半年皮下注射一次,治疗前、后需补充充足的钙剂和维生素D。

3. 降钙素。主要包括即鲑降钙素和依降钙素两种药物,一般是隔日或每日皮下/肌肉注射一次。这类药物一方面有治疗骨质疏松的作用,另一方面具有缓解骨痛的作用。鼻喷剂型鲑降钙素具有潜在增加肿瘤风险的可能,所以鲑降钙素连续使用时间一般不超过3个月。

在听了李药师的讲解后,王婆婆才恍然大悟,之前的用药并不恰当,于是在医院接受科学规范的抗骨质疏松治疗,不再盲目去打所谓的“补钙针”。

绵阳市第三人民医院临床药学科提醒您,在使用药物时需在医生或药师的指导下进行,切勿跟风用药,给自身健康带来未知风险。