如果要介绍中国女篮这个拥有光荣传统的集体,应该从哪儿说起呢?

想来想去,我们翻开了体育报创刊第一号的报纸——

1958年9月1日06版《纪录片——中国篮球队访瑞士》回顾了当年5月中国男女篮访问瑞士的幕后故事:

“中国篮球队具有令人吃惊的、杂技般的篮球艺术。”这是当中国篮球队应瑞士篮球协会邀请,在今年5月初到日内瓦,和瑞士国家篮球队进行友谊比赛之后,在一家瑞士报纸上所写的评论。

卢加诺城是瑞士著名的风景区,我国女子篮球队和瑞士国家女子篮球队就在这里进行了比赛。

5月12日是卢加诺城空前活跃的一天,本地居民共有8000人,可是赶来参观球赛的就有2000多人,人们对不远万里而来的中国球队感到莫大的兴趣。

比赛同样是在友好、热烈和紧张的气氛中进行的。中国女子篮球队在这次比赛当中表演得很成功,特别是她们的巧妙配合、快速传递以及空中动作等,给瑞士观众留下了深刻的记忆,他们说:“打球的姿态和她们微笑的脸一样美丽。”中国女篮以107比37的成绩大获全胜。

1958年至今六十余载,中国女篮有高峰有低谷,但始终铭记努力拼搏、为国争光的使命。她们美丽的“打球的姿态和微笑的脸”也一次次被体育报忠实记录着。

1974年,中国女篮在教练胡利德带领下首次参加亚运会。在伊朗德黑兰举办的第七届亚运会上,中国女篮获得季军。

为了准备首次亮相亚运赛场,中国女篮在训练中没少“自找苦吃”。1974年8月16日的体育报03版是“迎接第七届亚运会”专版,其中《女篮新姿》介绍了球队备战情况:

七月末的一天下午,在紧逼和反紧逼的争夺中,杜焕文、王玉珍、魏文珊三人同时摔倒在地。这是中国女篮集训队分组训练的一个镜头。气氛紧张、激烈,和以前的练习大不相同。

和女篮共同练习的一位男篮队员也感叹说,女篮的精神面貌变了!现在的练习,对抗性强了!打得猛了!紧逼多了!

是呵,为了迎接亚洲运动员的盛会,为了增进亚洲人民和运动员的友谊,她们迸发出巨大的热情,巨大的干劲……

1976年11月,中国女篮在主教练胡利德率领下首次参加亚锦赛。在第六届女篮亚锦赛上,中国队六战全胜、决赛击败南朝鲜队,首次参赛即获冠军。

1976年11月15日体育报04版以《我女队获第六届亚洲女篮锦标赛冠军》为题,第一时间报道了夺冠消息。并于1976年12月31日,在04版刊发署名“中国女子篮球代表团”的整版回顾文章:

决赛战幕拉开了,中国队首先上场的是:方凤娣1.88米,张力军1.80米,张清云1.77米,单瑞荣1.75米,罗学莲1.66米。上半时我队以31比43落后。下半时比赛至第九分钟时我队叫暂停,再次鼓足劲头乘机加强内线移动进攻,并全力防住对方外线。方凤娣、宋晓波、张力军在篮下连连得分,随后以63比62第一次领先。距终场还有六分钟,南朝鲜队阵脚大乱,两个内线主力队员因连续犯规被罚下,体力很好的郑美罗小腿抽筋,外线队员投篮命中率急剧降低。最终,我队以73比68获胜。

我队荣获第六届亚洲女篮锦标赛冠军,(本届比赛在香港举行)全场港澳同胞沉浸在欢乐之中,许多爱国同胞激动地流下了热泪,争先恐后地跑进场上与我运动员、教练员握手祝贺。一名老华侨跑进场来,不小心被绊了一跤,尚未爬起,就激动地与我队握手,并高喊:“我永远是中国人!我永远忠于祖国!”

当我女篮荣获冠军时,正在香港大足球场观看足球赛的两万多名观众,突然站了起来欢呼、喝彩、鼓掌。在场的足球运动员都感到莫名其妙,不知发生什么事?!原来是这些观众边看足球赛,边带上半导体收音机听篮球赛实况转播,听到我女篮转败为胜都兴奋地欢呼起来,忘了身在足球场。

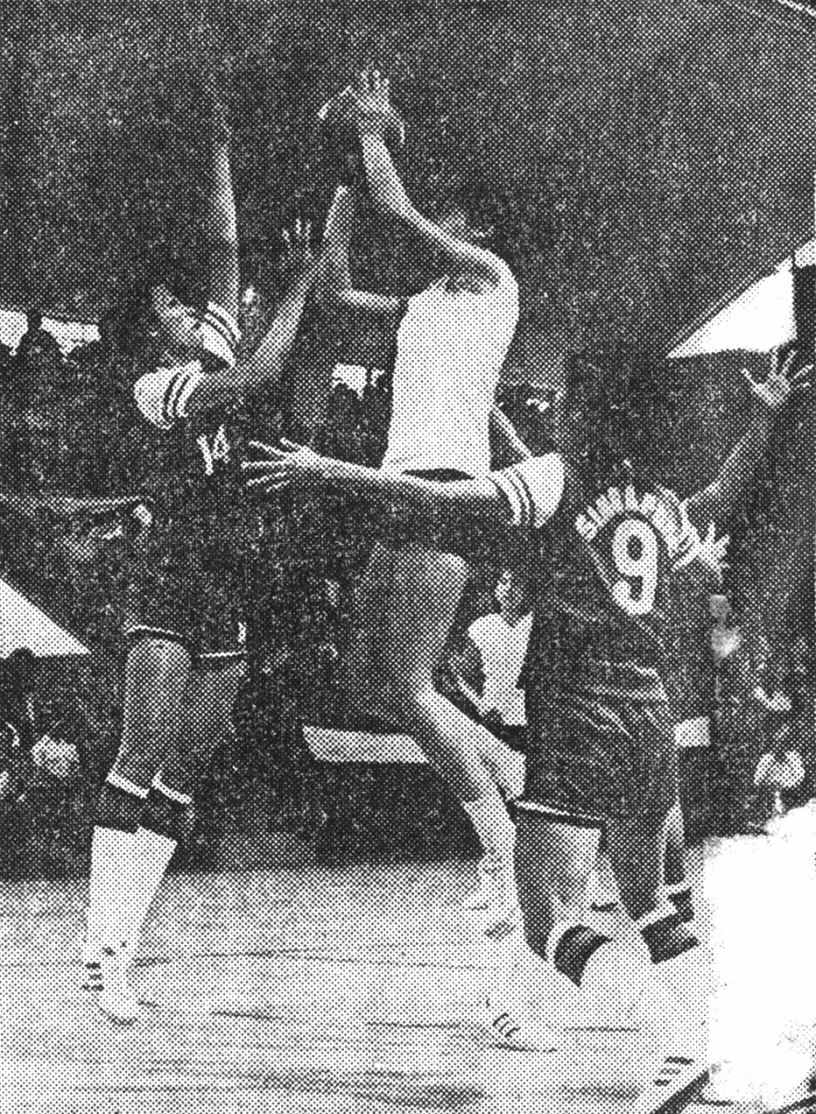

1984年洛杉矶奥运会,中国女篮随中国体育代表团首次参加奥运会。在教练杨伯镛、王利发带领下,中国女篮在铜牌争夺战中击败加拿大队获得第三名。

1992年巴塞罗那奥运会,由柳青、李冬梅、郑海霞、王芳、郑秀琳、展淑萍、彭萍、丛学娣、郑冬梅、李昕、何军、刘军组成的这支中国女篮内外均衡,作风过硬。她们在小组赛战胜西班牙队、捷克斯洛伐克队,负于美国队,随后的半决赛以109比70大胜古巴队,决赛66比76不敌独联体队,奥运亚军是中国女篮征战奥运会的历史最好成绩。

1992年8月9日中国体育报头版《92中国奥运壮举大扫描 超越 全面超越》中写道:

当中国女篮姑娘们半决赛109比70狂胜古巴队后,人们毫不犹豫地确认了这次超越——突破洛杉矶奥运会第三名的历史最好成绩。

战术上,中国女篮确立了“全员打球”(或叫“多人打球”)的方针。她们从队伍的训练、比赛和管理等方面,都实现了超越。从1991年初重新组队至今,中国女篮以一个整体和大大多于对手的训练时间去迎接奥运会,她们夺得银牌并不奇怪。

对于中国女篮来说,超越的注解是:艰辛、忍耐、奉献、说到做到……而夺得奥运会亚军的辉煌,对于她们来说只是自我完善过程和自我不懈追求的运动状态的一个自然而然的结局而已。

1994年6月,第12届女篮世锦赛在澳大利亚举行。以奥运银牌得主身份登场,新一届中国女篮经受住了对手挑战和伤病减员等重重考验,展现出了强队的实力和韧性,小组赛和复赛都是在先输一场的情况下连胜两场,以小组第一的身份晋级。半决赛,她们以66比65险胜东道主澳大利亚队,决赛87比96负于巴西队,以亚军的成绩创造了征战世锦赛的历史最好成绩。

1994年6月13日中国体育报头版评论文章指出:

中国女篮继巴塞罗那奥运会后,再一次失去了登顶的机会,人们虽感惋惜却也满意。实事求是地说,重新调整的中国女篮在诸多困难条件下,能取得这样的好名次,可以说尽到了最大的努力,表现出了高度的责任感。

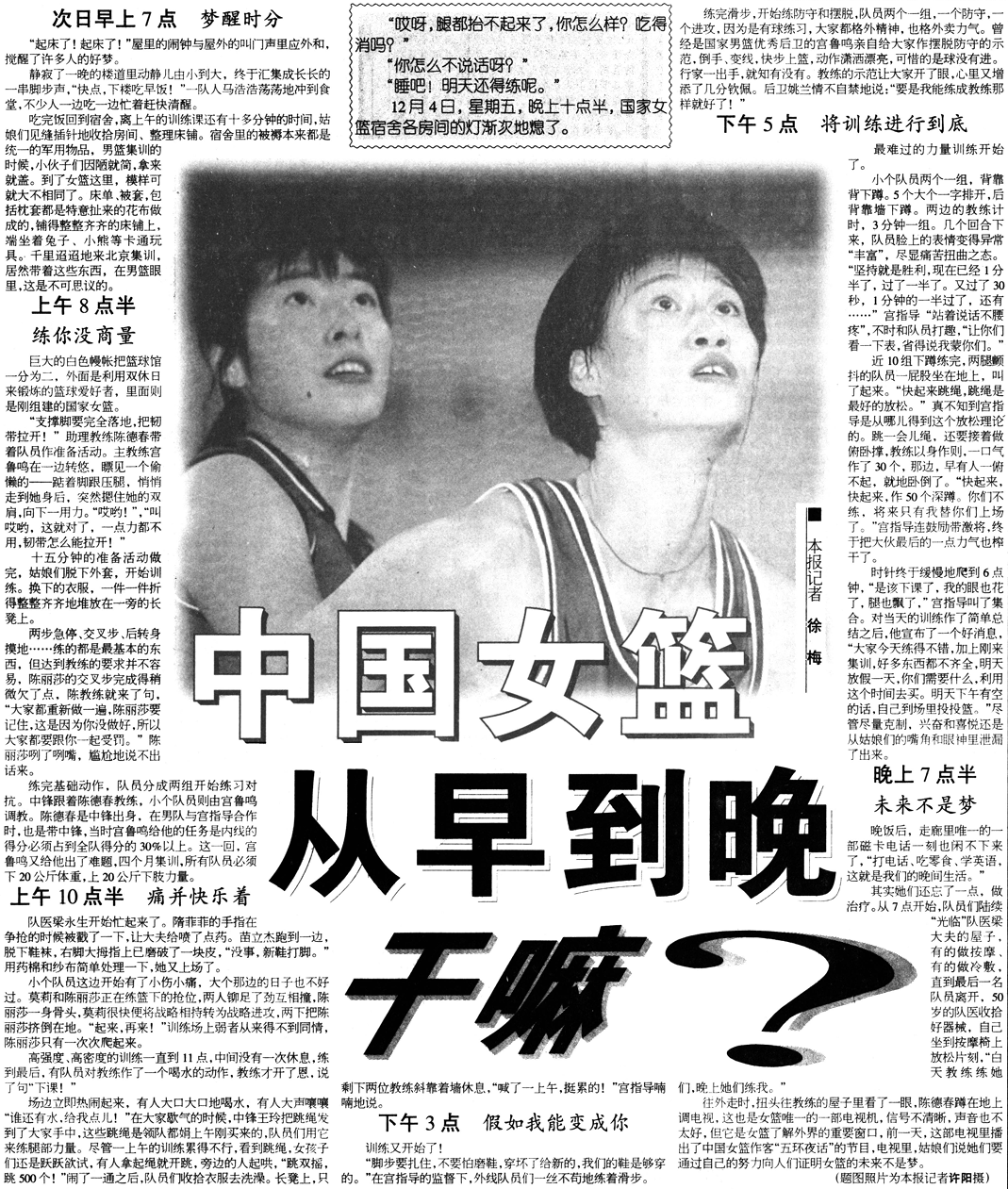

1999年,进入低谷后的中国女篮再次出发。宫鲁鸣接过教鞭,带领一批年轻选手克服困难逐渐走出困境。

1999年12月9日,中国体育报篮球周刊记录了中国女篮的训练课:

卧薪尝胆的刻苦训练和年轻球员的成长,使新一届中国女篮很快就有了收获。2001年,第十九届亚锦赛在曼谷举行,中国女篮重夺冠军。2002年在釜山进行的第14届亚运会上,姑娘们又一次站上亚洲之巅。

2003年2月,中国女篮首次前往云南训练基地,展开为期20天的高原训练。当年3月4日06版的中国体育报上,详细记录了姑娘们朝着更高目标而不懈努力的行动:

闪光的话语和成绩

“当需要一个人站出来时,那叫勇敢。

当一个团队挺身而出时,那叫担当。

当一个国家身处逆境,呼唤一种精神时,那就是使命,就是信念,就是一往无前!

今天不仅仅是一场比赛,这是一场跨越时空的能量传递,我们要打出中国女篮的精气神。敢打硬仗,遇强则更强。”

——我们是谁?

——中国女篮!

——(我们)为谁?

——祖国!

——祖国,

——加油!

——战斗,

——战斗!

五年前中国女篮的赛前动员讲话,以及教练与队员的互动,现在读来仍然让我们动容。2020年2月,远在塞尔维亚贝尔格莱德征战奥运资格赛的中国女篮战胜强手,拿到东京奥运会入场券。女篮姑娘们的誓言和行动,给正在直面疫情的国人带来巨大能量。

2022年,又是在澳大利亚,中国女篮征战在此进行的女篮世界杯。小组赛除负于美国队外,另外4场保持全胜,包括击败强劲对手比利时队。

1/4决赛战胜东京奥运会铜牌得主法国队,半决赛以61比59战胜东道主澳大利亚队,顺利晋级决赛。在10月1日进行的决赛中,遭遇伤病减员的中国女篮61比83再次不敌美国队,但追平了历史最好成绩。

今年2月,宫鲁鸣再次接手中国女篮,4月份队伍已赴云南展开高原训练。

宫鲁鸣提出“万次投篮计划”,在为期4周的高原训练中,每名队员要完成1万次投篮,每天投中400次,其中100次为罚篮。结合不同位置技术和实战需要,外线队员需投中200次三分球和100次两分球,内线队员需投中100次三分球和200次两分球,通过高强度、结构化的投篮训练,系统性提高投篮技术的稳定性和命中率。

千里之行,始于足下。

期待经历一番沉潜训练之后,新一届中国女篮展现新的精神面貌,继续冲击新的高度。而我们也会一如既往地给予全力支持,为她们加油、呐喊。

+